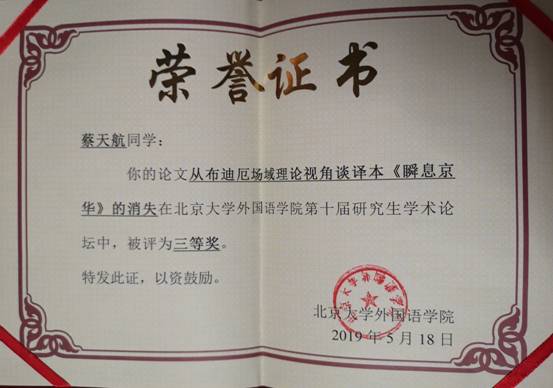

5月18日,由北京大学外国语学院主办,北大外院研究生会承办的北京大学外国语学院第十一届研究生学术论坛在北京大学外院新楼501会议室举行。外国语学院博士研究生范梦栩以及硕士研究生蔡天航、韩政锋、章立同学通过专家重重评审,代表学院参加本次学术论坛,蔡天航同学的学术论文《从布迪厄场域理论视角谈译本<瞬息京华>的消失》荣获三等奖。

本届学术论坛面向全国研究生征集学术论文,收到来自全国近50所高校硕博生论文共226篇,78位相关领域教师了参与论文评审工作,最终有10篇获一等奖,25篇获二等奖和31篇获三等奖。

在论坛开幕式上,对外经济贸易大学黄慧老师和北京大学樊星老师做了主旨发言。黄慧老师从外语专业研究生的学术储备需求出发,分析了当前热门的区域国别研究与外语学科的关系,并指出学术研究选题时要做到“小题大做”“、老题新作”、“新题慎作”三点。樊星老师结合自身论文写作经历,向大家分享了如何在文章形成过程中做到历史、理论和文学性的平衡,打破固有学科界限。嘉宾致辞后,五位论坛获奖代表同学就各自提交的论文做了学术汇报,黄慧老师和樊星老师对同学们的发言进行了点评,为进一步完善论文提出修改建议。

下午论坛分为六个主题:“文学”“语言学”“翻译理论与实践”“国别与区域研究”“史学与国际关系”“文化与宗教”,分别在15个分会场同时进行。我院四位同学分别在翻译理论与实践分会场与文学分会场宣读论文,并就同学们感兴趣的问题展开讨论。范梦栩细致梳理了建国前社会学著作的汉译史;蔡天航从布迪厄的社会学视角出发,关照《京华烟云》与《瞬息京华》两个中译本在大陆的传播与接受;韩政锋聚焦西方世界塑造的傅满洲与陈查理文学人物,关照了中国形象在西方世界形象研究;章立从意识形态国家机器理论出发,解读了《土生子》中“blind”一词。各个分论坛气氛热烈,四位参会同学在分享自己成果的同时,也认真倾听了其他同学的论述。

通过参加此次论坛,我院学生不仅提高了学术论文的写作能力,还加强了与全国各高校的学术交流。